Neues vom Glossator 2: Acht Thesen zum genauen Hinschauen

1.

Schon wieder Montag. Kommentare sind wie Montage, sie stehen unter einem Wiederholungszwang. Das, was sie wollen, scheitert. Darum muss es wiederholt werden.

Montage ähneln Montagen. Sie ähneln sich selbst und etwas völlig Anderem. Es gibt die Tage, mit denen die Woche beginnt und die unerledigte Arbeit wieder aufgenommen wird, weil sie sich Sonntags nicht vollendete. Der deus ex machina kam dann doch nicht, er blieb wo er war. Das Wunder blieb aus. Das sind Montage. Und dann es gibt jene wundervolle Technik, die im Kino zum Einsatz kommt. Mit ihr macht man Schnitte, damit der Film läuft. Das ist Montage.

Der Vergleich hinkt und geht, wie Montage selbst. Montage wie Montage hängen an holprigen, unvollendbaren (Ver-)Schlüssen und einem Alltag, der voller Schnitte ist. Man muss zwischen zwei Bildern einen Schnitt machen, damit sie anfangen zu laufen. Der Alltag muss geschnitten sein, damit er läuft. Man schleppt übrig gebliebene Differenzen mit und man schleppt sie durch. So läuft’s, nicht unbedingt schlecht. Nicht unbedingt gut. Die Konditionen liegen in den übrig gebliebenen Differenzen.

Kommentare sind wie Montage. Schon das Gesetz sagt nicht, was es sagen soll und es sagt, was es nicht sagen soll. Darum müssen Glossatoren übernehmen, montags. Sie müssen übernehmen, können aber nicht aufhören. Kommentare sind auflagenstark, ihre Auflage ist es auch, (sich) zu wiederholen. Das passiert, auch wenn und weil Kommentare präzise und klar, also begrenzt sind. Sie können Fragen klären, erledigen können sie sie nicht.

2.

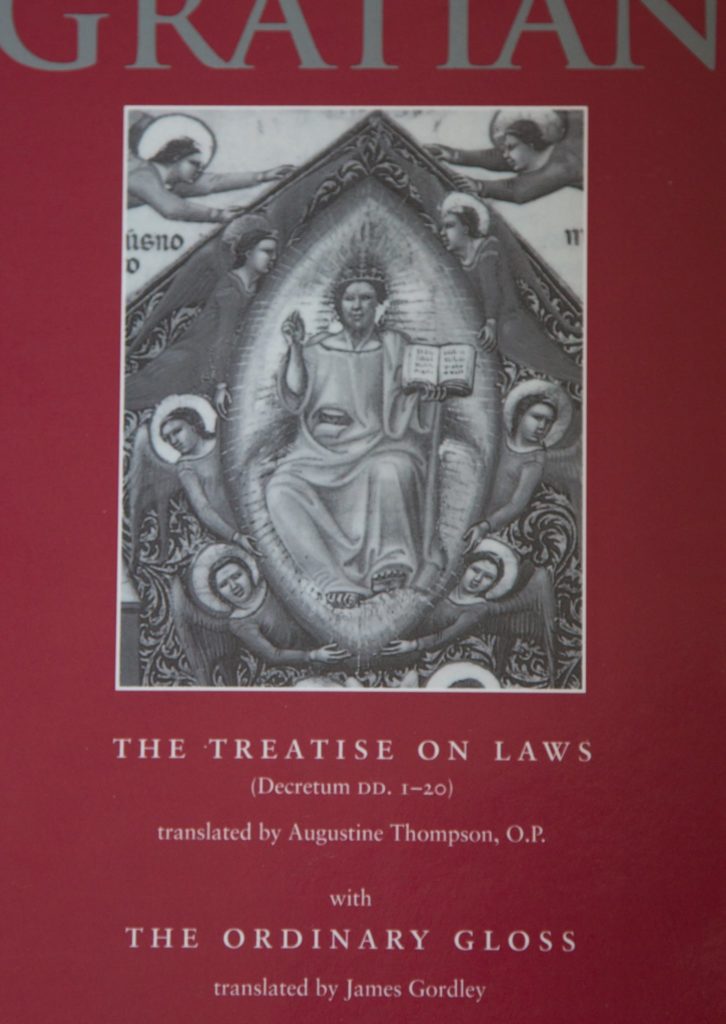

Also wiederholen. Bei Kommentaren muss man genauer hinschauen. Der Glossator folgt der Emblematik, einer Technik zur Kombination von Bild und Text. Darum fand der Leser am letzten Montag zuerst ein Bild. Auf ihm sah man links eine aktuelle, englische Ausgabe von Gratians Dekreten, mit Kommentaren. Rechts sah man einen Text von Dana Schmalz auf dem Verfassungsblog. Man sah links und rechts Linkes und Rechtes, Katholisches und Modernes.

Abbildung 1: Cover (1992)

Auf jenem Cover sah man wiederum eine Tafel, die sich im Original in der Münchener Staatsbibliothek befindet. Schauen Sie sich das Bild diesen Montag einmal genauer an, ich habe es vergrößert (vgl. Abb. 1). Die Bildtafel in der Mitte des Covers stammt aus dem 14. Jahrhundert und wird Nicolo di Giacomo da Bologna zugeschrieben. Sie kommt also aus dem Ort, an dem einer Legende nach die Tätigkeit der Glossatoren ihren Anfang nahm. Auf der Tafel zeigt ein Subjekt, in seiner Hand, wiederum eine Tafel. In diesem Fall soll das die Doppelseite des neuen Testamentes sein, in einer Form, die Moses Gesetzestafeln des alten Testamentes ähnelt. Cover sind Vorbilder und sie präfigurieren dasjenige, was sie covern, also bedecken, beschirmen und nachmachen. Das gehört zur Mimesis des Rechts. Das Äußere des Bildes zeigt das Innere, so ist das mit Covern. Je oberflächlicher ein Cover wird, desto tiefer rutscht es auch. Je weiter ein Cover zurückgreift, desto oberflächlicher wird es. Darum ist so ein Cover „kommentarbedürftig“, hat also eine Eigenschaft, die Arnold Gehlen einmal der modernen Kunst reserviert hatte.

3.

Die Tafel aus Bologna zeigt ein sitzendes Subjekt, also ein Subjekt des Gesetzes. In diesem Fall ist das ein König, Richter und Gesetzgeber, mit einer Wunde und einer Krone. Sie zeigt Christus. Das majestätische Subjekt zeigt seine Wunde und es wird in/auf einer Mandorla gezeigt. Auch diese Mandorla gilt, Kommentare aus dem Mittelalter belegen das, als Zeichen der Wunde, einer Narbe, eines Spaltes oder einer Scheide. Die Mandorla ist das Zeichen einer Scheidekunst. Sie ist distinkt und heilig, abstrakt und kommt doch vor. Sie zu sehen heißt etwas Entferntes zu sehen, selbst wenn es direkt vor Augen und auf einer Tafel, also einem dogmatischen Medium steht.

Eine Wunde haben und auf einer Wunde stehen: Das Versprechen der Erlösung hängt hier an einer Figur, die dasjenige mitschleppt, auf dem sie steht. Das Cover von Gratians Decretum zeigt, dass die Welt einen Richter braucht, weil in ihr schon gerichtet wurde und sie gerichtet ist. Das Cover zeigt die Reproduktion von Narben, die zum Aufstand führen – und hoffentlich zur Auferstehung. Ein irres Cover. Es ist aber durch die katholische Zensur gegangen. In meiner Ausgabe finden sich hinter dem Cover die drei Stempel jener technischen Verfahren, die eine Zensur auch noch in Zeiten tragen, in der sie nicht stattfindet. Nihil Obstat, Imprimi Potest, Imprimatur – alles noch da!

Abbildung 2: Jean LeNoir, Stundenbuch (1348, Auszug)

Scheidekünste sind abgründig und anzüglich. Sie nehmen Abstand und sind aufdringlich. In einer ordinären Form findet man so eine Mandorla wie auf dem Cover von Gratians Dekreten zum Beispiel auch in einem Stundenbuch, das heute in der Cloister Collection aufbewahrt wird und einst Bonne de Luxembourg gehört haben soll. Das Bild (vgl. Abb. 2) wird Jean Le Noir zugeschrieben. Pierre Legendre, der französische Historiker, Verwaltungsrechtler und Psychoanalytiker, hat dieses Bild von LeNoir einst als Titel seines Buches über “Gott im Spiegel” verwendet. Die Narbe sieht wie eine Scheide aus – die Scheide wie eine Narbe. Weil auch das Begehren verletzt, müssen nicht nur die Verletzungen, auch das Begehren muss limitiert werden. Dazu Dogmatik, dazu Zensur, zumindest in einem Freudschen Sinne und in Bezug auf meine Ausgabe der Dekrete auch in einem kanonischen Sinne. Manche Modernen glauben sich vielleicht von dieser Logik frei. Glossatoren sind nie modern gewesen. Sie leben heute noch in einer Welt beider Rechte. Wie will man da eindeutig sein?

4.

Legendres Buch entwickelt eine Theorie der Dogmatik, die an dem Unterschied zwischen der Identifizierungsfunktion des Imaginären und der Differenzierungsfunktion des Symbolischen hängt. Welche Ideen stehen dahinter? Man soll sich vielleicht [!] mit dem Recht identifizieren. Darum haben Texte zum Recht auch Autor*innen, und darum sendet man im Verfassungsblog auch zu seinem Text das Bild von Autor*innen. Man soll sich mit dem Recht aber nicht verwechseln – und mit der Autorenschaft und Autorität auch nicht. Rechte wecken eventuell Begehren, sie haben auf jeden Fall mit Begehren zu tun. Sie operationalisieren aber Differenzen. Sie sind Scheidekünste, die nicht nur scheiden, sondern auch auf Distanz gehalten werden müssen. Man kann das Recht ruhig begehrenswert finden. Man kann es sich aber nicht restlos einverleiben. Die römisch-katholische Tradition der Autorität gesellt zwar zum Symbolischen der Sprache das Imaginäre eines Bildes, also zum Beispiel das Bild einer Autorin oder eines Autors, die den Geist des Textes verkörpern sollen (vgl. Abb. 3). Man darf aber das Symbolische mit dem Imaginären nicht verwechseln. Die aktuellen Reden von dem Proprium des Rechts, seinem Eigentlichen und Eigentümlichen, seinem Wesentlichen und seiner Identität werden von Jurist*innen gesprochen, die zwar oft genug auf die Identifikation reinfallen. Das kann auch gut gehen. Es kann aber auch schief gehen, nicht nur für den Richter und Präsidenten Schreber. Allen, die am Wiederholungszwang des Kommentierens beteiligt sind, dürfte das wohl vertraut sein. Zumindest wiederholen sie etwas. Statt nur am Original zu hängen, verstellen sie es und machen aus Gesetzen, Entscheidungen und Beschlüssen nichts als Kommentare. Montag für Montag Montage.

Abbildung 3: Verfassungsblog (2017)

5.

Als ich meine letzte Glosse schrieb, hatte Dana Schmalz auf dem Verfassungsblog gerade ihren Kommentar zu dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8.5.2017 veröffentlicht. Es ging um das Asylrecht. Der Abschiebestopp, von dem dort die Rede ist, hat eine begriffliche und eine metaphorische Dimension. Das BVerfG hemmt die Abschiebung, weil es auch die Verdrängung hemmt, also auch jene, die mit klaren Sätzen im Grundgesetz einhergeht. Man kann nicht einfach auf das Gesetz und seine Sätze starren. Man muss sie schon durchschauen. Man muss auch durch sie durchschauen. Exegese ist Diavision. Schmalz‘ deutlicher Rat war ein visueller. Sie riet dazu, genauer hinzuschauen. Das moderne Recht wird häufig als bildfrei beschrieben. Was für eine Illusion. Die Illusion ist nicht schlecht. Sie gehört zu einer Dogmatik, die einen Schirm braucht. Aber man sollte die Rede von der Bildfreiheit des modernen Rechts nicht nur wörtlich nehmen. Sie liefert nicht nur Worte, auch Bilder.

Es ist Zufall, dass meine erste Glosse neben dem Kommentar von Dana Schmalz geschrieben wurde. Die Welt ist aber im Fall, darum müssen wir kommentieren. Sie ist also sowieso voller Zufälle, so müssen wir Kommentare neben Kommentare schreiben. Zufälle schaffen auch dann Passendes, wenn dazwischen Welten liegen. Sie schaffen, wie Rembert Hüser sagt, ‚Kontaktbögen‘, also auch Kontakte mit großen Bögen. Sie schaffen das aber nur, wenn man kommentiert. Und sie schaffen das nur, weil im Alltag selbst abwegige Dinge nebeneinander liegen.

Ich habe letzte Woche Gratian daneben gelegt, automatisch und ohne mir viel dabei zu denken. Das ist surreal, der Alltag ist surreal. Dinge automatisch daneben zu legen, das ist eine diagonale Praxis, und bei Glossatoren wird sie sogar ein Teil dessen, was Roger Caillois einmal eine „diagonale Wissenschaft“ genannt hat. Er meinte eine Wissenschaft, die den „wirklich nützlichen Unterscheidungen“ nachgeht, indem sie sich zu geläufigen Unterscheidungen quer stellt. Kommentieren ist nicht nur aktuell, sondern auch eine glossatorische Praxis, so stellt es sich quer.

Genauer hinschauen! Gut gesagt. Die Präzision des Normativen hängt nicht allein an Sätzen. Die Präzision ist begrenzt, sonst wäre sie nicht präzise. Sie bedarf eines Feldes, auf dem sie sich zeigt. Sie bedarf eines Grundes, dem sie aufsitzt. Dogmatik ist nicht allein die Systematisierung von Aussagen zum geltenden Recht. Sie ist eine Technik, die unsicheres Wissen beschirmt.

6.

Wäre die Welt erfolgreich ausdifferenziert, dann bräuchte man keine Glossatoren. Gingen die Tage nahtlos ineinander über, ohne Montage, dann bräuchte man keine Glossatoren. Man braucht sie wegen eines Mangels der Ausdifferenzierung. Wäre die Welt nicht voller Narben, dann bräuchte man kein Recht. Gäbe es kein Scheiden, könnte man das Recht auch nicht mehr übertragen und teilen, also nicht mehr reproduzieren.

Kommentieren gilt als geistvoll. Ich halte es vor allem für eine materialistische und ästhetische Technik. Das Materialistische und das Ästhetische daran hat nur bedingt mit Schönheit und Hochkultur zu tun. Es hat mit niederen Dingen zu tun, also mit der ‚abqualifizierten‘ niederen Sinnlichkeit und mit dem ‚abqualifizierten‘ niederen Material. Es hat mit verletzendem Begehren zu tun. Kommentieren hat mit Verdrängungen und Abschiebungen zu tun – und zwar so begrifflich wie metaphorisch. Kommentieren fragt nach den Konditionen der Verdrängung und Abschiebung. Kommentieren holt ans Licht, aber nur das Dunkle. Der Rest ist ja eh schon da. Die glossatorische Tätigkeit ist Teil eines neuen Materialismus, der eine ästhetische Perspektive einschließt, aber nicht an die Erlösung glaubt. Lieber glossieren als erlösen.

Wenn man auf Cover schaut, auf die Texte, in sie hinein, und wenn man so auch auf das Cover von Gratians Dekreten schaut und in sie hinein, dann sieht man, dass dieser neue Materialismus etwas anderes Altes mit sich schleppt, nämlich Restitutionen. Man kann den Begriff der Verfassung unterschiedlich übersetzen, also zum Beispiel als Konstitution. Mit dem Begriff der Konstitution suggeriert man eine Gegenwärtigkeit und Gleichzeitigkeit, die nur von Halbwahrheiten getragen wird. Man suggeriert einen erfolgreichen Abschluss der Vergangenheit, eine Zeit, in der die Gegenwart nur mit Gegenwärtigem auszumachen wäre. Übersetzt man den Begriff der Verfassung jedoch als Restitution, dann laufen entfernte Dinge mit, asynchron. Dann laufen verdrängte und abgeschobene Dinge mit. Für mich sind Verfassungen darum nicht Konstitutionen, sondern Restitutionen. Sie erledigen keine Differenzen. Sie ermöglichen Verfahren, vom Alten und aufs Neue.

7.

Zur Ausdifferenzierung und Selbstreflexivität gibt es die These, die Gesellschaft sei heute nicht stratifikatorisch, sondern funktional differenziert. Es gibt die These, dass Klassenverhältnisse verschwunden seien. Das haben Klassenverhältnisse so an sich, dass an ihnen etwas schwindet, meist das Untere. Man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Wenn es aber so wäre, dass das Recht heute funktional ausdifferenziert ist, dann wäre Kommentieren auch dysfunktional. Ich mache es trotzdem, aber ich halte auch die Thesen von der Ausdifferenzierung und von der Selbstreflexivität des Rechts für irreführend.

Kommentieren hat mit Stratifikation und mit Klassenverhältnissen zu tun, weil es mit Differenzen zu tun hat, die auch stratifikatorisch operationalisiert werden. Es hat zum Beispiel mit der Oberfläche und den Subversionen von Texten zu tun. Es hat mit Verdrängungen und Abschiebungen zu tun. Es hat mit Worten über Bildern und mit Worten unter Bildern zu tun.

Die glossatorische Praxis hat mit einer Zeit zu tun, in der noch die Beziehungen zwischen Dana Schmalz und Gratians Dekreten, zwischen mir und dem Asylrecht unerledigt sind. Sogar die Beziehung, was ein Flüchtling in echt und was er bloß im übertragenen Sinne ist, die ist unerledigt. Flüchtet der Asylant oder flüchtet der Historiker? Flüchten die Syrer oder die Theoretiker? Flüchten die Nafris oder die Dogmatiker? Die Welt ist aus den Fugen, und der Kommentar ist ein Text mit Fugen.

Die Beziehungen zwischen den Grenzen im Asyl und denen im Digitalen, die sind ebenfalls unerledigt. Als Sekret des Kommentierens kommen und gehen sie, von Gratian bis Schmalz, immer noch vor. Kann man über das Eine schreiben und dabei das Andere ignorieren? Kann man Silicon Valley loben und Griechenland verdammen? Sind verstellte Grenzen, wie sie bei Verdrängungen, Abschiebungen und Stopps vorkommen ‚bloß‘ repressiv, ‚bloß‘ kreativ? Nein. Für die, die drin bleiben, sind sie kreativ, für diejenigen, die draußen bleiben, sind sie repressiv. Für Glossatoren ist das alles vor allem klärungsbedürftig, (un-)rein, so distinkt und heilig wie die abgründigen und anzüglichen Cover seit Gratian.

8.

Was tun? Genauer hinschauen!

Wer genauer hinschaut, der sieht nicht bloß, wie Schmalz an einer Stelle ihres Kommentars nahelegt, die Wirklichkeit. Auch die ist durchsetzt und voller Schnitte. Die Wirklichkeit ist nicht nackt und nicht gründlich. Man sieht aber, wie sich dort Differenzen auf Differenzen, Narben auf Narben und Scheiden auf Scheiden türmen. Man sieht Aufstand und Auferstehung. Man sieht das Recht und seine Reproduktion. Man sieht die technischen Verstellungen, das Normative und die Dogmen. Das Hinschauen entlastet nicht davon, weiter Differenzen zu operationalisieren. Man muss, statt sich ins Wirkliche zu setzen, Stellung beziehen, weil es jenseits des Juristischen auch nur das Juridische gibt, aber bestimmt nicht das Paradies. Man muss an den Narben und am Scheiden teilnehmen. Zumindest als Glossator. Zumindest dann, wenn man es, das Kommentieren, nicht lassen kann.

Helfen Sie, die Verfassung zu schützen!

Die Verfassung gerät immer mehr unter Druck. Um sie schützen zu können, brauchen wir Wissen. Dieses Wissen machen wir zugänglich. Open Access.

Wir veröffentlichen aktuelle Analysen und Kommentare. Wir stoßen Debatten an. Wir klären auf über Gefahren für die Verfassung und wie sie abgewehrt werden können. In Thüringen. Im Bund. In Europa. In der Welt.

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!